Partie 1

Circularité et sobriété, de quoi parle-t-on ?

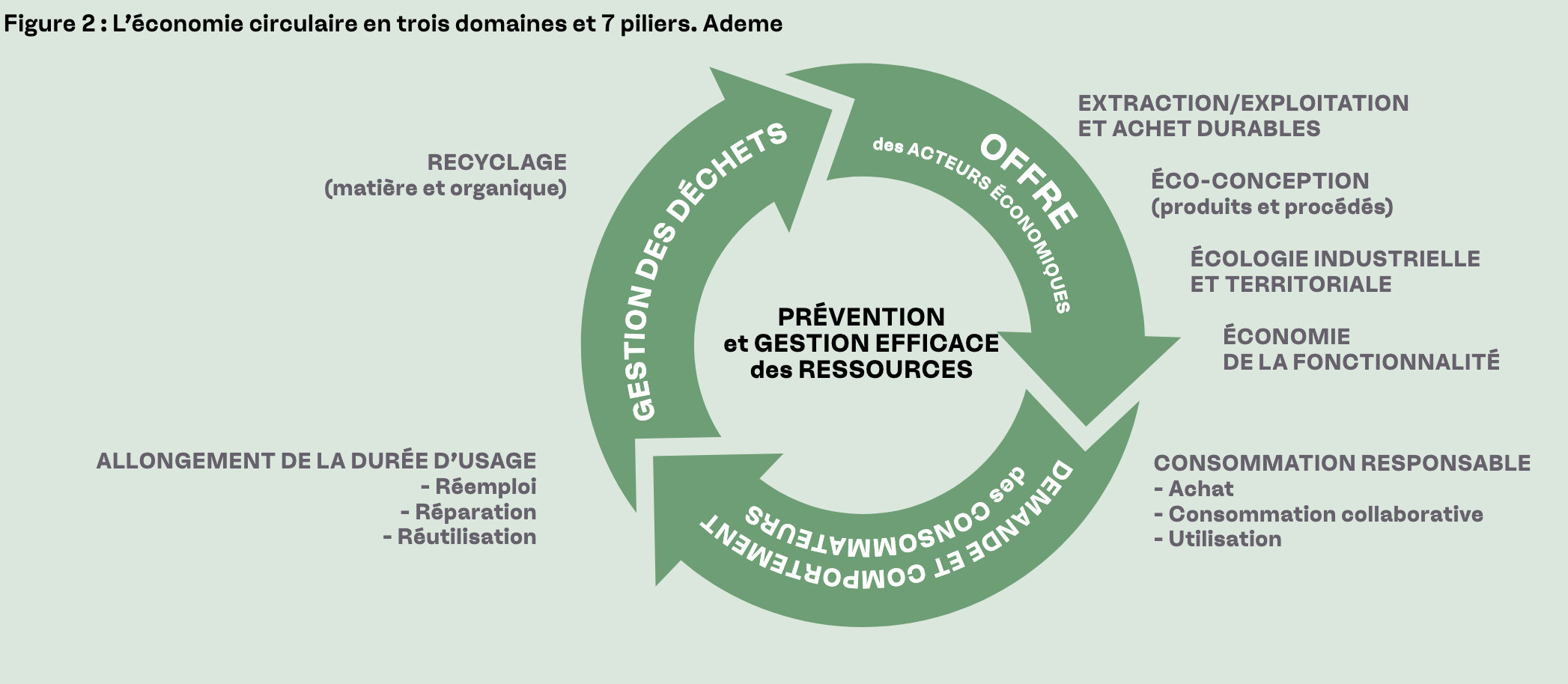

Troisième dimension de notre volet environnemental, l’économie circulaire s’articule traditionnellement autour de trois grands domaines d’action : l’offre des acteurs économiques, le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Chacun de ces domaines repose sur des pratiques spécifiques, elles-mêmes guidées par sept piliers définis par l’ADEME (cf schéma ci-dessous). Ces piliers complémentaires constituent autant de leviers pour favoriser une meilleure gestion des ressources et une réduction de notre impact environnemental.

Extrait du guide méthodologique : “L’évaluation des effets environnementaux des tiers-lieux” – Se positionner

Intimement liée à la sobriété, l’économie circulaire partage des objectifs similaires : limiter les pressions sur l’environnement, repenser nos besoins et encourager un changement de pratiques à la fois individuel et collectif. En promouvant une consommation plus responsable, ds modèles plus frugaux et en favorisant les pratiques de réemploi, de réutilisation ou de recyclage (logique des 3R*)1, elle dessine les contours d’un mode de production et de consommation plus durable et respectueux de nos ressources limitées.

1 https://economie-circulaire.ademe.fr/reemploi-collectivites

Etude : Tiers-lieux & transition écologique en Ile-de-France”, 2025, A+C’est mieux – Ademe Ile-De-France

Partie 2

Des pratiques concrètes observées dans les tiers-lieux

- Moins consommer (le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas), en réduisant leurs achats ou en favorisant l’allongement de la durée de vie de leurs équipements.

Schéma réalisé à partir des réponses au questionnaire d’évaluation des effets environnementaux, disponible sur la plateforme Commune Mesure

- Mieux consommer, en favorisant par exemple l’achat de produits locaux, responsables et/ou reconditionnés.

Schéma réalisé à partir des réponses au questionnaire d’évaluation des effets environnementaux, disponible sur la plateforme Commune Mesure

- Réduire les déchets, en favorisant la réutilisation (opération qui permet à un déchet d’être utilisé à nouveau en détournant éventuellement son usage initial) ou le recyclage.

Schéma réalisé à partir des réponses au questionnaire d’évaluation des effets environnementaux, disponible sur la plateforme Commune Mesure

Partie 3

Quelles méthodes et outils pour évaluer les actions en faveur de la sobriété et la circularité dans son tiers-lieu ?

Cette diversité d’actions implique une diversité de critères et d’indicateurs qui peut rendre difficile et fastidieux le processus d’évaluation. Des outils existent pour suivre et évaluer ces différents axes, mais demeurent souvent très spécifiques (appliqués à un secteur ou un contexte particulier), techniques, et in fine peu adaptés aux tiers-lieux qui adoptent généralement de nombreuses pratiques en ce sens.

A titre d’exemple :

- Pour des lieux spécialisés dans la collecte d’objets et de matériaux et le réemploi de ceux-ci (matériauthèques, ressourceries, recycleries) des outils logiciels professionnels de gestion des flux existent et permettent de suivre précisément les flux entrants et sortants d’équipements et de produire des données valorisables. Le tiers-lieu Mélusine qui gère et anime une ressourcerie à Lusignan nous confiait par exemple avoir recours au logiciel GDR pour gérer ses flux (nous n’avons pas testé l’outil de notre côté!)

- Pour des lieux qui souhaitent évaluer la qualité de leurs bâtiments et/ou s’engager dans des démarches de rénovation ou réhabilitation importantes, des diagnostics PEMD (Produit – Équipements – Matériaux – Déchets)3 ou ressources peuvent être réalisées pour cartographier les atouts des bâtiments, réaliser un inventaire exhaustif des ressources réemployables disponibles, et identifier des pistes de réemploi concrètes.

- Pour des lieux qui s’engagent dans des démarches complètes de conception de produits ou de service, le recours à des “Analyse Cycle de Vie” (ACV) peut s’avérer intéressant pour évaluer les impacts environnementaux de la production d’un service ou produit de sa conception à sa destruction. Des logiciels gratuits et open source comme OpenLCA permettent de réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) complètes, mais semblent requérir des compétences techniques (nous ne l’avons pas testé !)

- Pour des lieux qui disposent d’une offre de restauration, l’Ademe propose différentes ressources pour suivre et mesurer les quantités de nourriture gaspillées, de l’auto-diagnostic (Ma recette Anti-Gaspi) au calcul du gaspillage alimentaire dans la restauration collective (Calcul simplifié du gaspillage alimentaire en restauration collective)

- Pour les lieux particulièrement mobilisés sur les enjeux de sobriété énergétique, le Bilan Carbone © peut s’avérer intéressant pour quantifier les émissions de carbone évitées grâce à des pratiques plus respectueuses de l’environnement. En revanche, celui-ci reste restreint et ne permettra pas d’évaluer tous les critères liés à la circularité ou la sobriété d’une démarche. Nous vous invitons tout de même à lire notre article dédié et à découvrir notre simulateur carbone, adapté aux spécificités des tiers-lieux pour réaliser une première estimation.

Face à l’absence d’outils simples qui permettent de rendre compte de la diversité des actions, il nous a semblé intéressant de se pencher sur la création d’une ressource plus généraliste et accessible pour permettre aux tiers-lieux de s’engager dans des démarches de suivi – évaluation de leurs pratiques liées à la circularité et la sobriété, sans avoir recours à une expertise technique ou un outil spécifique.

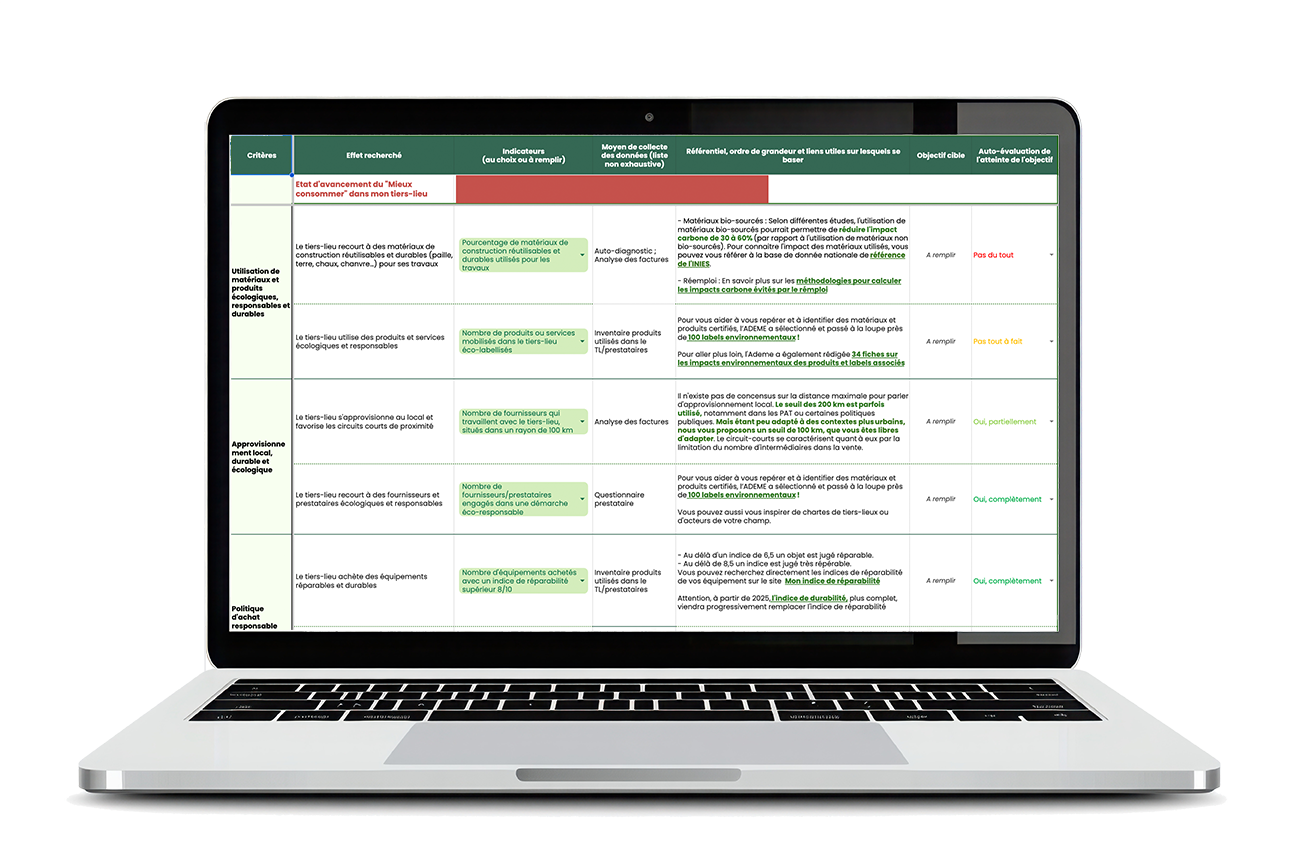

Cet outil prend la forme d’un tableau de suivi (format excel) téléchargeable et modifiable qui propose :

- Une liste d’indicateurs concrets autour des trois grandes dimensions évoquées précédemment : Moins consommer (mutualisation des ressources, réduction des achats), Mieux consommer (approvisionnement local, durable et responsable), Réduire ses déchets (recyclage, réemploi).

- La possibilité de fixer des objectifs : pour chaque indicateur, le tiers-lieu peut définir une valeur cible.

- Un suivi évolutif et la possibilité de s’auto-évaluer : les données peuvent être collectées régulièrement, et une auto-évaluation permet de visualiser l’atteinte des objectifs, les progrès réalisés et les ajustements nécessaires.

- Des référentiels et ordres de grandeur sur lesquels se baser, pour se situer et fixer des objectifs pertinents

3Le diagnostic PEMD est obligatoire dans plusieurs cas de rénovation ou réhabilitation significative. Plus d’informations sur : https://site.cycle-up.fr/notre-univers-du-reemploi/reglementations/diagnostic-pemd-evolutions-reglementaires/

Fiches

Conseils pour faciliter le suivi et la collecte de données

Au-delà du choix de la méthodologie, un enjeu important dans la collecte des données (Comment collecter ? Avec quels outils ? Quels écueils à éviter ? ). Nous vous proposons ainsi 5 fiches- outils nourries de retours d’expériences pour faciliter l’appropriation de notre ressource et vous donner quelques conseils pour une collecte de données facilitée.