2• Le bilan carbone qu’est-ce que c’est ?

3• Pourquoi réaliser son bilan carbone en tant que lieu ?

4• Quelle méthodologie choisir pour réaliser son Bilan carbone ?

5• Quelles données collecter et comment ?

6• Comment analyser les résultats de l’exercice ?

7• Après la réalisation du bilan carbone, quels leviers d’actions pour les lieux ?

Après avoir développé le premier chapitre « Se positionner » de notre méthodologie dédiée aux effets environnementaux, qui vous permettait d’identifier et de cartographier les actions mises en place dans vos lieux en faveur de la transition écologique, nous ouvrons maintenant la voie au chapitre 2: « S’évaluer ». Cette nouvelle étape vise à vous accompagner dans une démarche plus approfondie, en vous fournissant les outils nécessaires pour mesurer quantitativement les impacts des actions que vous avez cartographiées sur les 5 grandes dimensions du volet 1 :

Émissions de GES

CIRCULARITÉ ET SOBRIÉTÉ

Biodiversité

Environnement physique

Sensibilisation et engagement

PARTIE 1

Introduction : Retour sur les émissions de gaz à effets de serre, quels sont les enjeux ?

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité pour limiter le réchauffement climatique, dont les effets se font déjà sentir à l’échelle mondiale. Selon le dernier rapport du GIEC, sans un changement radical, la température mondiale pourrait dépasser les +1,5 °C dès les années 2030, intensifiant les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, inondations et canicules, tout en accélérant la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes. Chaque dixième de degré supplémentaire aggrave ces impacts, avec des conséquences humaines et sociales majeures : insécurité alimentaire, déplacements massifs de populations et accroissement des inégalités. Face à ce constat, la lutte contre le réchauffement climatique et la baisse des émissions de gaz à effet de serre à échelle individuelle et collective sont une nécessité absolue.

Les tiers-lieux, par leurs activités, sont nécessairement émetteurs de carbone, que ce soit de manière directe lorsqu’ils proposent par exemple une offre de restauration ou de manière indirecte par les déplacements de visiteurs qu’ils génèrent. Lieux d’expérimentation de nouveaux modes de vie, de travail et de consommation, ces lieux peuvent également être des démonstrateurs de pratiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Que ce soit dans une optique de réduction, de valorisation ou de démonstration, vous pouvez donc avoir besoin d’outils permettant de mesurer quantitativement les émissions de gaz à effet de serre générés par les activités de votre lieu. Avec ce premier article sur les émissions de gaz à effets de serre, nous souhaitons vous aider à réaliser une première évaluation quantitative des émissions de votre lieu. Pour cela, un outil est aujourd’hui communément utilisé pour mener à bien cette évaluation quantitative, il s’agit du bilan carbone.

Partie 2

Le bilan carbone qu’est-ce que c’est ?

La comptabilité carbone a commencé à voir le jour dans les années 1990 à échelle internationale avec l’apparition de premières méthodologies telles que le Greenhouse Gas Protocol. En France, c’est en 2004 que l’Ademe développe, en collaboration avec Jean-Marc Jancovici et son équipe, la méthode Bilan Carbone. Cette dernière vise à quantifier les émissions de gaz à effets de serre (GES) générées directement ou indirectement par une activité, un projet, une structure ou un lieu. Généralement exprimés en tonnes équivalent CO2 (T eq. CO2), une unité qui permet d’agréger les différents gaz à effets de serre (comme le méthane ou le protoxyde d’azote) en une mesure commune basée sur leur potentiel de réchauffement global.

Il permet d’identifier les principales sources d’émissions, classées selon trois niveaux :

- Scope 1 : il s’agit des émissions directes provenant de sources possédées ou contrôlées par le tiers-lieu, telles que les chaudières, les véhicules de service ou les équipements de combustion sur site.

- Scope 2 : il s’agit des émissions indirectes associées à la consommation d’énergie achetée, comme l’électricité, la chaleur ou la vapeur, produite en dehors du site mais utilisée par le tiers-lieu.

- Scope 3 : il s’agit des autres émissions indirectes résultant des activités du tiers-lieu, mais provenant de sources ne lui appartenant pas ou qu’il ne contrôle pas directement. Cela inclut, par exemple, les déplacements des visiteurs, la production et le transport des biens et services achetés, ou encore la gestion des déchets.

Dans le contexte des tiers-lieux, le Scope 3 est souvent le plus significatif en termes d’émissions de gaz à effet de serre puisqu’il englobe l’ensemble des émissions indirectes liées aux activités du lieu, bien qu’elles ne soient pas directement sous son contrôle. Au sein de ce Scope 3, les achats de biens et services peuvent constituer un poste important pour de nombreux lieux. Dans le cas où le tiers-lieu génère de nombreux déplacements de salariés, usagers et visiteurs, la mobilité peut également devenir un poste particulièrement conséquent. Par exemple, un tiers-lieu qui accueille 100 personnes par jour, chacune parcourant 10 km aller-retour en voiture individuelle, émet environ 50 tonnes de CO₂e par an. Si le tiers-lieu propose une offre de restauration, l’alimentation peut représenter une part significative des émissions selon les choix alimentaires.

Partie 3

Pourquoi réaliser son bilan carbone en tant que lieu ?

Cet exercice de quantification de ses émissions à l’échelle d’un projet est intéressant à de nombreux égards car il permet de :

- Mieux comprendre votre impact écologique. C’est une première étape indispensable avant d’agir. Réaliser un bilan carbone permet de comprendre la répartition de ses émissions et d’identifier les postes les plus émetteurs.

- Identifier des leviers d’actions et fixer des objectifs quantifiés. Au-delà de la photographie à un instant T que permet l’exercice, le bilan carbone doit servir au pilotage de votre projet en vous invitant à fixer des objectifs de réduction chiffrés et à identifier des actions à mettre en place pour réduire les émissions du lieu.

- Sensibiliser et mobiliser la communauté. Les tiers-lieux sont par essence collectifs et regroupent une diversité de parties prenantes. En menant un bilan carbone, vous pouvez encourager une prise de conscience collective chez les usagers du lieu et des actions concertées avec l’ensemble des acteurs.

- Montrer l’exemple. Quand bien même ils ne réalisent pas encore de bilan carbone, les tiers-lieux mettent en place des actions innovantes pour réduire leurs émissions. Les pratiques qui émergent dans ces lieux peuvent ainsi inspirer le reste de la société civile et de l’économie et il peut être à ce titre intéressant de mesurer les émissions pour témoigner de la sobriété des actions mises en place.

- Réduire les coûts. Certaines actions en faveur d’une réduction des émissions de gaz à effets de serre sont également synonymes d’économies financières. Dans un contexte où de nombreux tiers-lieux sont sous tension financière et cherchent à pérenniser leur modèle économique, les économies potentielles à réaliser militent en faveur de l’identification d’actions de sobriété.

- Répondre à des attentes croissantes. Qu’elles soient réglementaires ou particulières, les attentes des pouvoirs publics, financeurs, partenaires et usagers ont tendance à s’intensifier. Dans le cas des tiers-lieux, certaines réglementations peuvent d’ores-et-déjà s’appliquer, à l’instar du décret tertiaire qui impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² une réduction progressive de leur consommation énergétique, avec un objectif de 40 % d’ici 2030. Si vous êtes concernés par cette réglementation, il vous revient à vous (ou au propriétaire du lieu) de déclarer les consommations énergétiques du site sur la plateforme OPERAT de l’Ademe.

- Obtenir certains financements, labels, certifications. Pour faire valoir et valoriser. Le Label Bas Carbone1, piloté par le ministère de la Transition écologique, permet notamment de certifier les projets qui contribuent directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme ceux favorisant le télétravail et limitant les déplacements.

1 Méthode spécifique Tiers Lieux : https://label-bas-carbone.ecologie.gouv.fr/la-methode-tiers-lieux

Partie 4

Quelle méthodologie choisir pour réaliser son Bilan Carbone ?

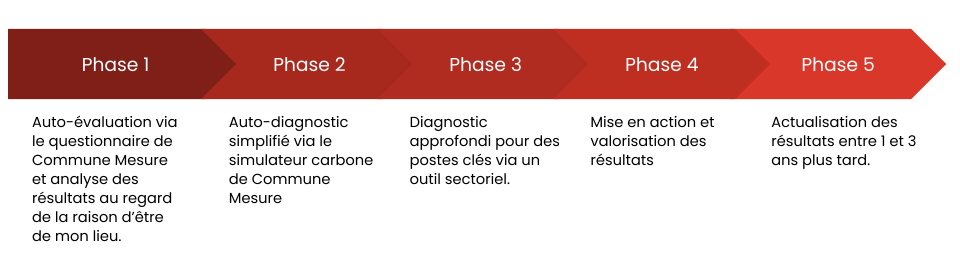

Comme toujours en évaluation d’impact, il convient de se poser certaines questions pour choisir une méthodologie appropriée, en commençant par les raisons pour lesquelles on souhaite s’évaluer. Au-delà de l’absolu nécessité de réaliser une transition écologique et d’instaurer une société sobre en émissions des gaz à effets de serre, il est essentiel de s’interroger sur les raisons qui motivent la démarche : cherche-t-on à identifier les postes les plus émetteurs ? À piloter des actions de réduction ? À répondre à des exigences réglementaires ou à mobiliser la communauté autour de la transition écologique ? Toutes ces raisons sont valables dès lors que la démarche du Bilan Carbone permet de nourrir la réflexion stratégique et le pilotage du lieu dans un objectif de réduction des émissions.

Les méthodologies doivent également s’adapter à la typologie du tiers-lieu. Par exemple, les tiers-lieux productifs, comme les fablabs ou ateliers partagés, devront concentrer leur évaluation sur la consommation énergétique des machines, les flux de matières premières et la gestion des déchets. Pour les tiers-lieux à forte fréquentation, comme les espaces de coworking ou les lieux culturels, le bilan devra prioriser les déplacements des usagers, les consommations énergétiques et les services offerts, notamment la restauration et l’organisation d’événements.

Une fois cette première étape franchie, de nombreux outils et méthodes sont à votre disposition pour mener à bien un bilan carbone. Pour vous guider dans le choix de ces méthodologies, nous avons schématisé ci-dessous les différentes questions à vous poser, ainsi que les méthodologies qui y répondent.

Résumé de votre parcours

Partie 5

Quelles données collecter et comment ?

Une fois que vous aurez opté pour une méthodologie, nous vous invitons à vous emparer des outils qui y sont associés. A l’instar du simulateur que nous avons développé sur Commune Mesure, ces outils ont généralement vocation à vous faciliter le travail en vous indiquant les données à récolter et en vous fournissant les facteurs d’émissions qui concernent vos activités. En règle générale, il vous sera nécessaire de récolter les données relatives :

- À la consommation énergétique (Scope 1 & 2). Ces données sont généralement indiquées sur vos factures d’électricité et de gaz. Il est important aussi de relever le type d’énergie utilisée (énergies renouvelables ou fossiles) pour évaluer l’intensité carbone associée.

- À l’éventuelle offre de restauration sur site (Scope 3). Ces données peuvent être récoltées grâce au logiciel de gestion de votre activité de restauration (gestion des stocks, achats, facturation des clients, etc). L’origine des produits et leur saisonnalité peuvent également être récoltées pour affiner les résultats et leur analyse.

- Aux déplacements des personnes qui fréquentent le site (Scope 3). Pour cela, il est généralement nécessaire d’interroger les salariés et les visiteurs sur leur mode de transport et la distance parcourue pour se rendre sur site via une enquête de mobilités.

- Aux quantités de déchets produits (Scope 3). Cette dimension peut nécessiter de mettre en place un système de suivi des déchets selon leur typologie (déchets recyclables, déchets verts, poubelles noires, etc).

- Aux achats (Scope 3). De nombreuses données sont généralement déjà disponibles dans votre logiciel de gestion comptable. En effectuant une catégorisation des différents achats il est possible d’analyser les données relatives aux achats de manière simplifiée.

- Au fret des marchandises (Scope 3). A moins qu’il soit effectué grâce à une flotte de véhicules en interne, le fret des marchandises entrantes et sortantes est généralement effectué par un prestataire externe. Dans ce cas, il peut être intéressant d’interroger les prestataires concernées sur la provenance des biens et la manière dont ils ont été acheminés jusqu’au lieu.

- Aux immobilisations. Il s’agit de là de quantifier les équipements, les véhicules, le matériel informatique et numérique qui appartiennent à la structure, ainsi que la durée sur laquelle ces équipements sont immobilisés. Un équipement utilisé sur 5 ans verra par exemple son impact divisé par 5 dans le bilan annuel. Il est donc important de recenser les biens immobilisés, leur date d’achat et leur durée de vie estimée.

Partie 6

Comment analyser les résultats de l’exercice ?

La première étape consiste à classer les sources d’émissions par ordre d’importance. Cela permet de visualiser les postes qui pèsent le plus lourd dans le bilan et de déterminer rapidement où concentrer les efforts. Par exemple, si l’offre de restauration représente 40 % des émissions totales du tiers-lieu, elle deviendra une cible prioritaire pour les actions de réduction. À l’inverse, si certains postes ne représentent qu’une part marginale des émissions, il est souvent plus pertinent de les traiter dans un second temps.

Tous les postes d’émissions ne présentent pas les mêmes marges de manœuvre. Il faut également pouvoir évaluer les leviers à leur portée, des leviers les plus difficiles à mettre en œuvre. Certains peuvent être réduits rapidement par des actions simples et peu coûteuses (ex : changer de fournisseur d’électricité pour un fournisseur d’énergie renouvelable), tandis que d’autres nécessitent des transformations profondes (ex : rénovation énergétique du bâtiment). Le tout pour les classer en fonction de leur efficacité environnementale et de leur coût de mise en œuvre. L’objectif est de prioriser les actions qui offrent le meilleur rapport entre leur impact sur la réduction des émissions et les ressources mobilisées.

Pour évaluer la performance environnementale du tiers-lieu, il est utile de comparer les résultats aux standards du secteur ou à des moyennes nationales. Si le tiers-lieu accueille un public régulier, il est intéressant de rapporter les émissions à un nombre d’usagers pour obtenir un indicateur « par personne » et faciliter la comparaison.

Il est également possible d’aller plus loin dans la comparaison en utilisant la plateforme officielle Bilan GES. Cette plateforme permet aux structures de publier leur bilan carbone, créant ainsi une base de données publique qui centralise des milliers de bilans issus de divers secteurs. En créant simplement et gratuitement un compte, les tiers-lieux peuvent non seulement consulter les bilans d’autres structures similaires pour se situer par rapport aux moyennes sectorielles, mais aussi déposer leur propre bilan. Cela offre la possibilité de comparer des indicateurs clés, d’identifier les meilleures pratiques adoptées par d’autres organisations et de s’en inspirer. Cela nécessite néanmoins d’utiliser la méthodologie réglementaire, telle qu’elle est définie par le code de l’Environnement, qui peut s’avérer plus chronophage qu’un simple simulateur dans un premier temps.

L’analyse doit déboucher sur un plan d’action structuré, détaillant les mesures à mettre en place, les échéances, les responsables et les ressources allouées. Ce plan doit également intégrer des indicateurs de suivi pour évaluer régulièrement les progrès réalisés et ajuster les stratégies si nécessaire.

Partie 7

Après la réalisation du bilan carbone, quels leviers d’actions pour les lieux ?

Certains lieux ont déjà mené une démarche de comptabilité carbone de leurs activités afin d’identifier les postes les plus émetteurs et les leviers d’actions les plus efficaces. Dans le cas de la Coopérative Oasis, l’exercice du bilan carbone a permis de montrer que les émissions liées aux mobilités n’étaient pas moins importantes chez les habitants des Oasis que chez la moyenne des Français, alors même que les émissions moyennes d’un habitant d’une Oasis s’élèvent à 5,4 tonnes de CO2 par an contre 10 tonnes chez la moyenne des Français. La Coopérative Oasis a ainsi décidé de mener un travail d’analyse approfondi des mobilités sur 7 lieux en récoltant des données plus précises, notamment via un relevé kilométrique mensuel de tous les véhicules du site, qu’ils soient mutualisés ou individuels. Ce travail a permis d’accentuer le passage à l’action dans les 7 Oasis en question et de nombreuses initiatives sont mises en place selon les contextes de chacun. Là où certains vont réduire leur flotte automobile en maximisant la mutualisation des véhicules, d’autres ont remplacé l’ensemble des voitures thermiques par des modèles électriques dont la recharge s’effectue grâce à une électricité produite sur site. Dans un contexte urbain, où l’offre de mobilités douces sera plus diverse et l’usage de la voiture moins nécessaire, la mobilité des usagers peut tout de même demeurer un poste d’émissions important. Néanmoins les enjeux ne seront évidemment pas les mêmes et les responsables du lieu auront plutôt intérêt à faciliter l’usage des mobilités douces en installant un garage à vélos et un atelier de réparation ou en proposant un forfait mobilité douce à ses salariés.

Pour les lieux qui proposent une offre de restauration, les émissions liées à l’alimentation peuvent s’avérer importantes également. Dans ce cas, les actions les plus impactantes en termes de réduction des émissions concernent souvent le contenu des repas servis. Les émissions liées à un repas avec de la viande rouge sont par exemple 13 fois plus élevées en moyenne qu’un repas végétarien. Le lieu Darwin à Bordeaux a par exemple éliminé la viande rouge de son offre alimentaire pour ne proposer que des repas végétariens ou des repas à base de viande blanche, dont l’empreinte carbone est près de 10 fois inférieure à celle de la viande rouge. Proposer une alimentation de saison, limiter le gaspillage alimentaire et la consommation de plastique sont autant d’actions qui permettent également de réduire les émissions des postes relatifs à l’alimentation. S’approvisionner en local peut également être intéressant, à condition que les commandes et les flux logistiques soient optimisés de manière à ne pas augmenter les émissions liées au transport des produits. La mise en place de certaines de ces actions peut également faire l’objet d’une valorisation ou d’une labellisation. C’est le parcours qu’a suivi la Recyclerie à Paris, qui, après avoir mené un bilan carbone de ses activités, a décidé d’approfondir le positionnement écologique de son offre de restauration en se conformant au cahier des charges du label Ecotable 3, donnant droit à une labellisation.

La consommation d’énergie dans les tiers-lieu est un autre poste d’émission important, notamment du fait que beaucoup de ces lieux investissent des bâtiments anciens, dont la mauvaise isolation thermique implique une consommation plus importante de chauffage. Lorsque les porteurs de projets sont en mesure de le faire, il peut être intéressant de réaliser des travaux de rénovation thermique du bâtiment, comme ça a été le cas à Darwin. Néanmoins ce type d’action n’est pas toujours possible pour des questions d’autorisation ou de budget. A défaut de pouvoir réaliser ces travaux, il est essentiel d’éliminer au maximum la consommation d’énergies fossiles au profit d’énergies vertes en optant pour un fournisseur qui propose une offre d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique). Certains lieux vont d’ores-et-déjà plus loin en intégrant la production d’électricité sur site via l’installation de panneaux photovoltaïques par exemple. C’est le cas de certains lieux de la coopérative Oasis. Qu’elle soit choisie ou contrainte pour des raisons financières, la sobriété énergétique s’impose également aux tiers-lieux. Réduire le nombre de semaines de chauffage pendant l’hiver, baisser la température de ces chauffages et opter pour des équipements à basse consommation (LED, appareils certifiés A++) peuvent s’avérer des mesures économes énergétiquement et financièrement parlant.

Plus globalement, de nombreuses ressources en ligne listent et présentent des actions à mettre en place pour réduire ses émissions sur les différents postes. Nous vous invitons notamment à consulter les fiches pratiques environnementales produites par Valor’ESS.

2 Le bilan Carbone de la Coopérative Oasis est disponible sur l’Observatoire des Oasis

Partie 8

Quelles sont les limites du bilan carbone ?

Bien qu’il s’avère utile, l’exercice du bilan carbone n’est pas sans limite. D’abord, la collecte de données peut s’avérer chronophage, notamment si vous décidez de mener un bilan carbone complet de vos activités. Comme souvent en évaluation d’impact, il n’est pas nécessaire, voire il peut être contre-productif, de chercher à tout quantifier. Il est généralement préférable d’opter pour une méthodologie progressive, avec une première estimation permettant d’identifier les postes les plus émetteurs, dont l’analyse pourra ensuite être complétée par un diagnostic approfondi avec, par exemple, des outils sectoriels.

Le niveau de granularité des données a tout de même son importance puisqu’il va déterminer le niveau d’analyse des résultats. Par exemple, estimer le bilan carbone de son offre de restauration peut-être effectué rapidement en comptant les nombres de repas végétariens et carnés servis dans l’année. Dans ce cas, les résultats du bilan carbone mettront en avant la part plus importante d’émissions liées aux assiettes carnées et invitera le responsable du lieu à en servir moins au profit des assiettes végétariennes. Mais si ce dernier souhaite identifier plus précisément les produits alimentaires qui alourdissent le bilan carbone de son offre de restauration, il peut être intéressant d’affiner la récolte de données, en commençant par préciser les quantités et les types de viande qui sont servies. Globalement, plus les données récoltées sont précises, plus l’analyse pourra être approfondie et permettra d’identifier des leviers d’actions pertinents. Pour autant, il n’est pas toujours nécessaire d’approfondir la récolte de données sur l’ensemble des postes d’émissions du lieu et il est préférable de se concentrer sur les postes les plus importants ainsi que ceux sur lesquels les responsables du lieu disposent d’une capacité à agir puisque le principal objectif du bilan carbone doit être d’identifier les leviers d’action vers une décarbonation de ses activités.

Au-delà du niveau de granularité des données, la majorité des outils de comptabilité carbone disponibles en ligne sont des simulateurs. Ils reposent eux-mêmes sur des partis pris méthodologiques, des hypothèses et des facteurs d’émissions et peuvent omettre des postes d’émissions jugés plus significatifs à des fins pédagogiques ou de simplification. Le simulateur disponible sur Commune Mesure ne fait à ce titre pas figure d’exception3. La majorité des facteurs d’émissions utilisés proviennent de la Base Empreinte de l’Ademe qui fait office de référence en termes de jeu de données relatifs aux émissions de gaz à effets de serre. Néanmoins ces facteurs d’émissions reflètent des moyennes et peuvent ainsi ne pas rendre compte de certains choix opérationnels spécifiques à votre lieu.

Enfin, le bilan carbone est un exercice qui ne témoigne que d’une partie des effets environnementaux du lieu. Les actions mises en place sur le lieu pour favoriser la biodiversité ou sensibiliser les visiteurs du lieu aux enjeux de transition environnementale. Évaluer les effets des actions mises en place sur ces dimensions nécessite de faire appel à d’autres méthodologies d’évaluation auxquelles nous nous intéresserons dans les prochains articles de cette série. A suivre…

3 Des informations concernant les partis pris méthodologiques du simulateur Commune Mesure sont fournies tout au long du remplissage du questionnaire.